Roma, Terme di Caracalla, 15 luglio 2016

La serata è decisamente più fresca di quanto il calendario lasci immaginare, e il magnifico cielo di Roma completamente sgombro rende la location che ospita il concerto ancora più stupefacente e magica: sul palco c’è spazio solo per la strumentazione della band, mentre le maestose rovine delle terme fatte costruire dall’imperatore Caracalla all’inizio del terzo secolo d.C. costituiscono l’immortale e suggestiva scenografia. Il sito archeologico ospita abitualmente la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma, ma negli ultimi anni si sta aprendo anche ad eventi di altro tipo, compreso qualche concerto rock o pop (quest’anno era in cartellone anche Lionel Richie, mentre nel 2015 hanno suonato Bob Dylan e Elton John), e la scelta non potrebbe essere più azzeccata, data l’assoluta unicità di un luogo come questo, un aspetto che senza dubbio ha contribuito a spingere i prezzi dei circa cinquemila biglietti disponibili per questi eventi oltre soglie proibitive.

La serata è decisamente più fresca di quanto il calendario lasci immaginare, e il magnifico cielo di Roma completamente sgombro rende la location che ospita il concerto ancora più stupefacente e magica: sul palco c’è spazio solo per la strumentazione della band, mentre le maestose rovine delle terme fatte costruire dall’imperatore Caracalla all’inizio del terzo secolo d.C. costituiscono l’immortale e suggestiva scenografia. Il sito archeologico ospita abitualmente la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma, ma negli ultimi anni si sta aprendo anche ad eventi di altro tipo, compreso qualche concerto rock o pop (quest’anno era in cartellone anche Lionel Richie, mentre nel 2015 hanno suonato Bob Dylan e Elton John), e la scelta non potrebbe essere più azzeccata, data l’assoluta unicità di un luogo come questo, un aspetto che senza dubbio ha contribuito a spingere i prezzi dei circa cinquemila biglietti disponibili per questi eventi oltre soglie proibitive.

Neil Young torna a Roma a tre anni di distanza dal concerto con gli storici Crazy Horse all’Ippodromo delle Capannelle, e questa volta è accompagnato, come avviene da un anno a questa parte, dai Promise of The Real, la band di Lukas Nelson, figlio della leggenda country americana Willie Nelson. Con questa band Neil Young ha pubblicato l’album “The Monsanto Years”, un j’accuse esplicito verso la multinazionale di biotecnologie agrarie, contro l’uso di agenti chimici nocivi nella coltivazione e contro gli OGM, nonché una delle produzioni più politiche di tutta la carriera di Young, accanto a dischi come “Freedom” e “Living With War”, e a molti altri brani sparsi lungo tutta la sua discografia (basta pensare all’instant song “Ohio”, pubblicata come singolo con Crosby, Stills & Nash).

La tutela dell’ambiente e degli agricoltori dall’aggressività delle multinazionali è un tema portante dello spettacolo, tanto che entrano per prime in scena delle giovani contadine intente a seminare il palco, a lato del quale, quasi senza farsi vedere Neil Young si affaccia per un inizio di concerto davvero memorabile: prima siede al pianoforte per “After The Gold Rush”, poi con la chitarra acustica pesca da “Harvest” due tra i suoi brani più famosi, “Heart of Gold” e “The Needle and the Damage Done”, infine si siede nuovamente, stavolta al pump organ, per “Mother Earth”, che anticipava già nel 1990 alcuni dei temi approfonditi nel tour di quest’anno.

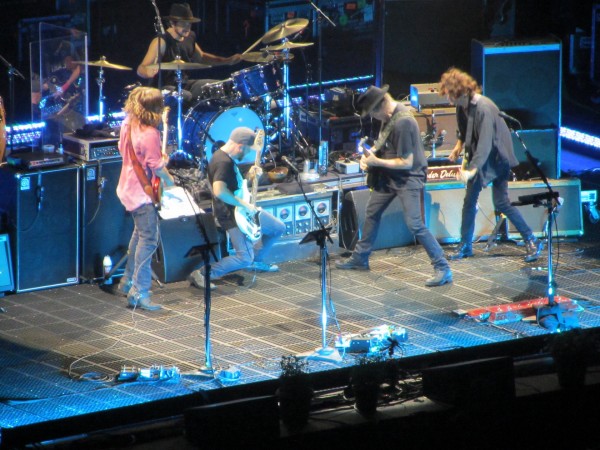

È a questo punto che fa il suo ingresso la band al completo, preceduta dalla messinscena di alcuni disinfestatori con tute bianche e maschere antigas che inondano il palco di fumo, a rappresentare il massiccio uso di pesticidi praticato dall’agroindustria contemporanea: ora sul palco con il canadese ci sono Lukas e il fratello Micah Nelson alle chitarre, Corey McCormick al basso, Anthony LoGerfo alla batteria e Tato Melgar alle percussioni. Da qui inizia una maratona senza soste, quasi tre ore ininterrotte di musica, in cui l’inesauribile Neil dirige la band e sembra spronare i suoi musicisti uno per uno, quasi a volerli tirare fuori da un guscio di timidezza e reverenza verso la leggenda con cui si trovano a dividere il palco.

È a questo punto che fa il suo ingresso la band al completo, preceduta dalla messinscena di alcuni disinfestatori con tute bianche e maschere antigas che inondano il palco di fumo, a rappresentare il massiccio uso di pesticidi praticato dall’agroindustria contemporanea: ora sul palco con il canadese ci sono Lukas e il fratello Micah Nelson alle chitarre, Corey McCormick al basso, Anthony LoGerfo alla batteria e Tato Melgar alle percussioni. Da qui inizia una maratona senza soste, quasi tre ore ininterrotte di musica, in cui l’inesauribile Neil dirige la band e sembra spronare i suoi musicisti uno per uno, quasi a volerli tirare fuori da un guscio di timidezza e reverenza verso la leggenda con cui si trovano a dividere il palco.

Timidi o no i Promise of the Real suonano molto bene, sono ottimi anche nei cori e sono pronti a rispondere a qualsiasi guizzo del leader, che attacca i pezzi uno dietro l’altro: si comincia con la splendida “Out on the Weekend”, che apriva “Harvest” nel 1972. Lo scenario è indescrivibile e i suoni sono perfetti. Neil è ancora alla chitarra acustica e sono proprio i suoi diversi strumenti che scandiscono le varie parti del concerto: la partenza è delicata, prevalgono le ballate come le bellissime “Unknown Legend” e “From Hank To Hendrix” estratte da “Harvest Moon”, o brani dal sapore country come “Human Highway”. C’è spazio anche per una buffa versione di “Nel blu dipinto di blu”, perfettamente cantata da Lukas Nelson che siede al piano, e per fortuna la cura dell’arrangiamento ed un divertitissimo Neil Young ai cori attenuano gli aspetti più ruffiani e macchiettistici dell’operazione. La vera sorpresa è la comparsa sul palco proprio di Willie Nelson, straordinario vecchietto con le sue famosissime trecce, con cui la band esegue “Are There Any More Real Cowboys?” (un duetto proprio tra Young e Nelson che risale al 1985) e il classico country “On The Road Again”.

Messa via l’acustica è il momento della bellissima Gretsch bianca e della sequenza più bella di tutto il concerto: vengono suonate una dietro l’altra “Winterlong”, risalente al primissimo periodo dei Crazy Horse, “Words (Between The Lines Of Age)” impreziosita dai suoi bellissimi e improvvisi cambi di tempo, e “Alabama”, un pezzo del famoso botta e risposta con i Lynyrd Skynyrd, con quell’inconfondibile incedere solenne ma che sembra quasi claudicante, tipico dei Crazy Horse, interpretato perfettamente dai Promise of the Real ed enfatizzato dalla mano di Neil Young che pesta sulla chitarra.

Il crescendo di intensità del concerto è al punto giusto per sprigionare tutte le sue energie e dedicarsi alla parte più rock della sterminata discografia del canadese, per la quale fa il suo ingresso in scena Old Black, la mitologica Les Paul nera che Neil Young ha suonato su quasi tutti i suoi dischi. Quasi senza prendere fiato si alternano brani storici come “Powderfinger”, “Vampire Blues” e addirittura una potentissima “Mr. Soul” direttamente dal repertorio dei Buffalo Springfield. Ma c’è spazio anche per brani relativamente più recenti e la parte del leone la fa “Ragged Glory”, uno degli album dei primissimi anni ‘90 con cui Neil Young tornò alle sue radici musicali dopo le poco riuscite divagazioni del decennio precedente: “Love To Burn”, “Mansion on the Hill” e “Country Home” sono lunghe, intense, potenti cavalcate (la prima supera il quarto d’ora), fatte di pochi accordi e di lunghissimi assoli dei tre chitarristi, di ottime armonizzazioni vocali e ritornelli semplici che quell’inconfondibile firma canadese rende sempre memorabili.

Il crescendo di intensità del concerto è al punto giusto per sprigionare tutte le sue energie e dedicarsi alla parte più rock della sterminata discografia del canadese, per la quale fa il suo ingresso in scena Old Black, la mitologica Les Paul nera che Neil Young ha suonato su quasi tutti i suoi dischi. Quasi senza prendere fiato si alternano brani storici come “Powderfinger”, “Vampire Blues” e addirittura una potentissima “Mr. Soul” direttamente dal repertorio dei Buffalo Springfield. Ma c’è spazio anche per brani relativamente più recenti e la parte del leone la fa “Ragged Glory”, uno degli album dei primissimi anni ‘90 con cui Neil Young tornò alle sue radici musicali dopo le poco riuscite divagazioni del decennio precedente: “Love To Burn”, “Mansion on the Hill” e “Country Home” sono lunghe, intense, potenti cavalcate (la prima supera il quarto d’ora), fatte di pochi accordi e di lunghissimi assoli dei tre chitarristi, di ottime armonizzazioni vocali e ritornelli semplici che quell’inconfondibile firma canadese rende sempre memorabili.

Non sfigurano neanche i due brani pubblicati proprio con i Promise of the Real, “Seed Justice” e “Monsanto Years”, ma è il finale più giusto e più devastante a trascinare tutto il pubblico presente sotto il palco in preda all’entusiasmo: “Rockin’ In The Free World” travolge le Terme di Caracalla mentre cominciano a spargersi le notizie del colpo di stato in Turchia (poi fallito, ma preso a pretesto dal governo di Erdogan per una dura repressione) e il ritornello ripreso innumerevoli volte, quasi fino allo sfinimento, sembra voler contrapporre una speranza dura a morire alle incertezze di un mondo sempre più complicato e sempre meno libero.

Il bis ci riserva un altro classico, una potentissima “Hey Hey, My My (Into the Black)” cantata quasi con rabbia e con quell’inimitabile suono enorme e saturo che quasi fagocita il riff introduttivo. Terminato il concerto la band si raccoglie in un bellissimo cerchio di abbracci e ringrazia il pubblico saltando di gioia, a ulteriore dimostrazione della splendida alchimia esistente tra il settantenne canadese e questi cinque ragazzi che hanno meno della metà dei suoi anni.

Neil Young continua imperterrito a pubblicare dischi e a girare il mondo in tour, disinteressandosi completamente dei giudizi sui suoi album, e a differenza di quasi tutti gli altri mostri sacri suoi coetanei ancora in attività, sembra riuscire a non restare schiacciato dal peso della propria storia, e dunque non è costretto a riproporre una continua imitazione del se stesso di qualche decennio fa. Al contrario, mantenendosi sempre in modo credibile sulla sua strada (fatta di album ora ottimi, ora pessimi), può offrire ai propri fan concerti sempre diversi, interessanti, ricchi di sorprese e di cose nuove da dire. La profonda forza emotiva evocata da ogni sua canzone, per quanto essenziale negli elementi che la compongono, fa il resto, e nello spettacolare contesto di questo concerto romano ha risuonato in maniera straordinaria.

Neil Young continua imperterrito a pubblicare dischi e a girare il mondo in tour, disinteressandosi completamente dei giudizi sui suoi album, e a differenza di quasi tutti gli altri mostri sacri suoi coetanei ancora in attività, sembra riuscire a non restare schiacciato dal peso della propria storia, e dunque non è costretto a riproporre una continua imitazione del se stesso di qualche decennio fa. Al contrario, mantenendosi sempre in modo credibile sulla sua strada (fatta di album ora ottimi, ora pessimi), può offrire ai propri fan concerti sempre diversi, interessanti, ricchi di sorprese e di cose nuove da dire. La profonda forza emotiva evocata da ogni sua canzone, per quanto essenziale negli elementi che la compongono, fa il resto, e nello spettacolare contesto di questo concerto romano ha risuonato in maniera straordinaria.

Live report di Andrea Carletti

Foto di Jon Pinder, Bob the Lomond e Ubikwit da Flickr in Creative Commons.