Coetaneo di tanti ragazzi americani che accorsero a manifestare contro la guerra in Vietnam, il 26 aprile scorso Jonathan Demme è scivolato via con indosso, fino all’ultimo, quel sorriso con cui lo ricorderemo sempre.

Nato nella contea di New York il 22 febbraio 1944 da un padre albergatore e una madre attrice, appena adolescente scopre che lei è riuscita a liberarsi dalla dipendenza dall’alcool quando lui era ancora molto piccolo, continuando poi a prodigarsi per l’associazione degli “Alcolisti Anonimi”. Proprio grazie all’ammirazione nei confronti della figura materna riserverà spesso un posto d’onore a qualche eroina del suo cinema, a cominciare dalla bella Ellie (Janet Margolin) che uccide amanti occasionali per vendicare la nonna, costretta a prostituirsi fin da giovanissima. Solo quando incontra un osso duro come Roy Scheider la sua missione avrà un tragico epilogo. Il film è Il segno degli Hannan, un thriller che nel 1979 lo impone all’attenzione del grande pubblico e gli fa vincere il “New York Film”. In molti riscontrano subito strabilianti rimandi hitchcockiani. Ha 35 anni, ma già dai 27 anni è entrato a far parte di quella affollatissima scuderia capitanata da un maestro di B-movie come Roger Corman che, in mezzo a tanti ronzini, alleva pure destrieri di razza. In competizione con le grandi major hollywoodiane, fin dagli anni sessanta la “Corman Factory” ha fatto muovere i primi passi a un’intera generazione di registi indipendenti, da Coppola a Scorsese, da Cameron a Bogdanovich.

Nel 1986 cambia registro con Qualcosa di travolgente, una commedia dai risvolti amari sulle tracce di una coppia (Melanie Griffith e ![DSC_0726 [800x600]](https://www.slowcult.com/wp-content/gallery/2017/05/DSC_0726-800x600-600x402.jpg) Jeff Daniels) che scompiglia i canoni del più radicato made in USA. Presentato fuori concorso al Festival di Cannes del 1987, il film è impreziosito da una colonna sonora che mette in fila John Cale, Laurie Anderson e David Byrne. L’attrazione per i grandi interpreti del rock e della musica pop lo porta a realizzare memorabili film-concerto, come quello dei Talking Heads (Stop Making Sense,1984), e ben tre documentari sul suo amico Neil Young, tra cui Neil Young: Heart of Gold (2006), proposto in anteprima al Sundance Film Festival. Una scelta con cui intende dimostrare che anche questo genere può venire considerato opera d’arte. Del resto predilige avvalersi di tecnici-musicisti in grado di centrare un primo piano sull’assolo di uno strumento per poi regalarci una panoramica sul totale di una band.

Jeff Daniels) che scompiglia i canoni del più radicato made in USA. Presentato fuori concorso al Festival di Cannes del 1987, il film è impreziosito da una colonna sonora che mette in fila John Cale, Laurie Anderson e David Byrne. L’attrazione per i grandi interpreti del rock e della musica pop lo porta a realizzare memorabili film-concerto, come quello dei Talking Heads (Stop Making Sense,1984), e ben tre documentari sul suo amico Neil Young, tra cui Neil Young: Heart of Gold (2006), proposto in anteprima al Sundance Film Festival. Una scelta con cui intende dimostrare che anche questo genere può venire considerato opera d’arte. Del resto predilige avvalersi di tecnici-musicisti in grado di centrare un primo piano sull’assolo di uno strumento per poi regalarci una panoramica sul totale di una band.

Con Il silenzio degli innocenti (1991) si aggiudica ben cinque premi Oscar: miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura, miglior attrice (Jodie Foster) e miglior attore (Anthony Hopkins). Negli annali di cinema un thriller non aveva mai ottenuto così tanto ambiti riconoscimenti. Tratto dall’omonimo bestseller di Thomas Harris, il film rimescola gli ingredienti più classici della suspense attraverso una regia mozzafiato che ghermisce lo spettatore rifuggendo qualsiasi eccesso di virtuosismo. Il Male appare quando meno te lo aspetti e ti rimane impresso sulla pelle, magari intriso dentro due gocce dell’“Air du temps”, il profumo che, al loro primo incontro, Hannibal Lecter riconosce sul giovane corpo di Clarissa Starling, la più emblematica delle sue eroine.

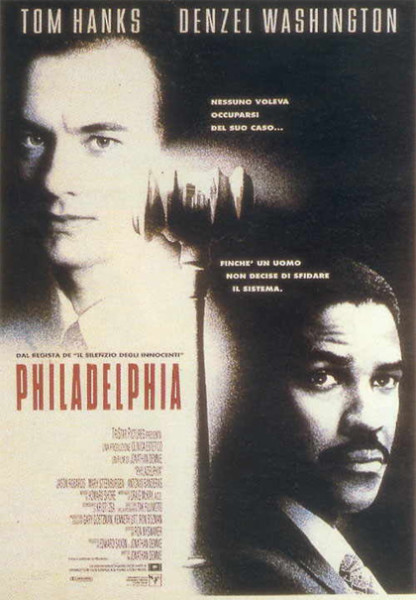

Convinto che un film possa contribuire a stimolare menti e coscienze, esplora molteplici generi cinematografici riservando sempre primissimi piani alla cosa che gli interessa di più: l’aspetto umano di una storia. Attrarre il pubblico su tematiche importanti senza mostrarsi troppo di parte. Disertare la poltrona del capo per lasciare i suoi attori a briglia sciolta. L’impegno nel voler stare al passo coi tempi. Sentirsi più cinefilo che regista. Queste le coordinate cartesiane che lo continuano a orientare anche quando affronta un tema scottante come l’omosessualità in Philadelphia (1993). Premio Oscar a Tom Hanks, nel ruolo del giovane avvocato Andrew Beckett messo alla porta dai superiori perché malato di Aids. Accanto a lui Denzel Washington, il collega di colore incamminato verso la consapevolezza che il vero virus delle nostre società è il pregiudizio. Un film toccante, commovente, fino al “the end” quando tutti quelli che hanno amato Andrew riguardano le sue fotografie sulle note struggenti di Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen.

Convinto che un film possa contribuire a stimolare menti e coscienze, esplora molteplici generi cinematografici riservando sempre primissimi piani alla cosa che gli interessa di più: l’aspetto umano di una storia. Attrarre il pubblico su tematiche importanti senza mostrarsi troppo di parte. Disertare la poltrona del capo per lasciare i suoi attori a briglia sciolta. L’impegno nel voler stare al passo coi tempi. Sentirsi più cinefilo che regista. Queste le coordinate cartesiane che lo continuano a orientare anche quando affronta un tema scottante come l’omosessualità in Philadelphia (1993). Premio Oscar a Tom Hanks, nel ruolo del giovane avvocato Andrew Beckett messo alla porta dai superiori perché malato di Aids. Accanto a lui Denzel Washington, il collega di colore incamminato verso la consapevolezza che il vero virus delle nostre società è il pregiudizio. Un film toccante, commovente, fino al “the end” quando tutti quelli che hanno amato Andrew riguardano le sue fotografie sulle note struggenti di Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen.

Dirige ancora Denzel Washington in The Manchurian Candidate (2004), remake di Va’ e uccidi (John Frankenheimer, 1962), un film sugli intrighi e le manipolazioni economiche che stanno dietro le elezioni presidenziali. Nel 2008 torna a dare briglia sciolta a una schiera di attori con Rachel sta per sposarsi, un happening vorticoso tra vigilie di matrimonio, ipocrisie e turbolenze, su cui svetta l’omaggio a Roger Corman nel ruolo di un invitato che insegue il tutto con una videocamera.

Dagli anni 80 gira anche documentari e lui stesso ci tiene a precisare che lo fanno sentire più filmaker dei lungometraggi di finzione. Il culmine di questa passione è The Agronomist (2003), un documentario su Jean Dominique, il giornalista che per più di trent’anni ha parlato dai microfoni di “Radio Haiti-Inter” tenendo alta la bandiera della libertà in un paese assediato dalla dittatura. Un progetto andato in porto grazie al contributo della moglie del giornalista, Michèle Montas, arrivato a noi dopo tante tribolazioni, esili, ritorni, nonché il barbaro assassinio di Jean Dominique, uomo scomodo e coraggioso da lui definito: “la presenza più carismatica dal tempo di Jean-Louis Barrault”.

Indipendente, versatile, amante della nouvelle vague, Jonathan Demme è riuscito a schivare qualsiasi forma di etichetta, preferendo entrare e uscire dallo star system senza restarne mai imbrigliato. Anche questo dimostrano alcuni dei suoi lavori più recenti, come il docufilm Enzo Avitabile Music Life (2012), presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, o Dove eravamo rimasti (2015), un rock melò con una Meryl Streep attempata che canta e suona la chitarra.

Indipendente, versatile, amante della nouvelle vague, Jonathan Demme è riuscito a schivare qualsiasi forma di etichetta, preferendo entrare e uscire dallo star system senza restarne mai imbrigliato. Anche questo dimostrano alcuni dei suoi lavori più recenti, come il docufilm Enzo Avitabile Music Life (2012), presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, o Dove eravamo rimasti (2015), un rock melò con una Meryl Streep attempata che canta e suona la chitarra.

Un genio dai prodigi inattesi, un padre di tre figli, che tanto avrebbe avuto da dire sulla condizione umana al di qua e al di là di uno schermo.

Ornella Magrini