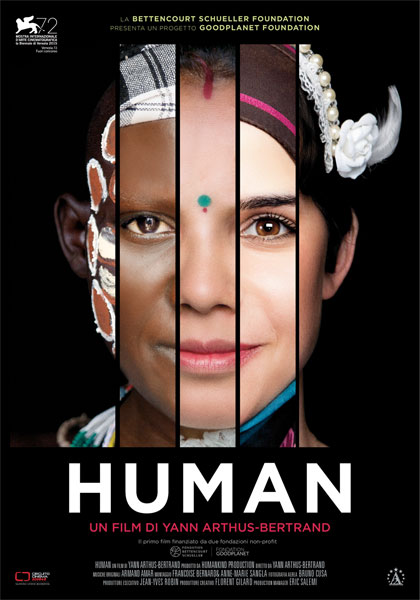

“Human” regia di Yann Arthus-Bertrand. Produzione: Francia 2014 – Humankind Production.

Durata 191 min.

Mi è capitato in questi giorni di vedere “Human”, opera del 2014 del fotografo e regista francese Yann Arthus-Bertrand, presentato fuori concorso nel 2015 alla 72° edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Mi è capitato in questi giorni di vedere “Human”, opera del 2014 del fotografo e regista francese Yann Arthus-Bertrand, presentato fuori concorso nel 2015 alla 72° edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Subito colpisce il linguaggio che l’autore ha scelto per dar vita ad un importante progetto sostenuto da due fondazioni no-profit.

Come già avvenuto in occasione del suo precedente film, “Home” del 2009 (co-prodotto da Luc Besson), il regista anche in “Human” esplora la formula delle immagini aeree, che riescono a provocare effetti di incredibile forza e grandiosità.

Lo spettatore infatti rimane rapito da questo sguardo dall’alto, che sorvola aree geografiche o insegue fenomeni naturali, rilasciando immagini di pura evocazione, rara potenza, intensa drammaticità.

Poi l’autore porta il punto di ripresa a quota più bassa, e mette in campo gli esseri umani e le loro attività quotidiane, passando a pochi metri dalle loro teste: assistiamo così al passaggio in cresta di duna della carovana, al sorvolo di un mercato agricolo africano, attraversiamo un improvvisato campo da calcio in un altopiano dell’Asia centrale, danziamo insieme alla macchina da presa intorno a vasche di colorazione di tessuti in Asia meridionale.

E ancora, rimaniamo incantati dal ritmo che, con effetto surreale, riesce a scandire armoniosamente il lavoro degli operai che impugnano le vanghe in una desolata miniera, ci ritroviamo sospesi su un ponte instabile che fornisce un impervio, ma prezioso passaggio per lavoratori scalzi, che trasportano sulla schiena pesanti carichi, e seguiamo decine di ragazzi che “surfano” sulle spaventose onde di spazzatura di una immensa ed alienante discarica.

Questo indimenticabile sguardo dall’alto, istanza narrativa accompagnata da brani musicali che ne amplificano la profonda suggestione, è intervallato da una lunga serie di brevi interviste a uomini, donne, adolescenti: di questi soggetti lo spettatore conoscerà esclusivamente il volto, inquadrato per tutti su sfondo nero in primo piano, e la voce, con la quale ciascuno di loro darà risposta a domande poste da intervistatori rigorosamente fuori campo. Rimarranno indefiniti l’età, la nazionalità, il gruppo etnico, la fascia sociale, la religione, l’occupazione.

Il focus è infatti concentrato sulle espressioni degli anonimi protagonisti, sulle emozioni che emergono man mano che sfilano i racconti di esperienze, sogni, paure, sensi di colpa, nostalgie, dolori, incubi, speranze, disabilità, fame… Le domande che danno vita a queste storie non sono affatto semplici: cosa è per te l’amore, qual è il senso della vita, cosa è la libertà, hai paura della morte, puoi perdonare, cos’è la felicità…

Alcuni dei protagonisti possono sembrare imbarazzati nel cercare il filo di una risposta, ma poi trovano la corda del racconto intimo ed emozionante.

In altri casi, come accade per l’ex presidente dell’Uruguay, Pepe Mujica, l’intervista diventa una straordinaria riflessione sul valore del tempo ed apologia della sobrietà, unica possibilità di spezzare il circolo asfissiante del sistema consumistico.

È effettivamente particolare ed affascinante questa interpretazione del genere documentario proposta da Yann Arthus-Bertrand. Per qualche aspetto mi è venuto in mente il segno del maestro Werner Herzog, che ci aveva colpito proprio per il fascino delle riprese aeree, ad esempio in “Apocalisse nel deserto” del ‘92 e, ancor di più nel precedente “La soufrière” del ‘77, di cui tra l’altro ricordo le disarmanti riflessioni sul senso della vita, cui il contadino filosofo dell’isola di Guadalupe si lasciava andare.

Ma se la ripresa dall’alto di Arthus-Bertrand è estremamente efficace quando mette in risalto la componente artistica dell’ambiente naturale e l’esperienza estetica che ne deriva, confesso invece che mi sto ancora interrogando sull’effetto che questo tipo di sguardo possa provocare in relazione alle comunità umane sorvolate.

Non vorrei infatti che l’incombere dall’alto, con il soggetto inquadrato che si accorge della ripresa, guarda in macchina ed in alcuni casi lancia un timido saluto, tralasciando al contempo qualunque altra forma di contatto con i protagonisti, diventi in qualche modo una modalità quasi furtiva di attenzione, che in fondo lasci spazio alla tentazione di una visione estetizzante e suggestiva, ma che non riesca a passare ad una più profonda forma di comprensione della realtà osservata.

La stessa riserva potrebbe presentarsi di fronte al travolgente pathos costruito dalle decine di interviste: il fatto di collocare il soggetto intervistato in primo piano su sfondo nero, eliminando qualunque riferimento al contesto in cui vive, non rischia forse una “messa in scena”, rappresentazione toccante del vissuto da parte del protagonista, ma che potrebbe sconfinare in una sorta di voyerismo da parte dello spettatore?

Questi sono solo spunti che lasciano la riflessione totalmente aperta. E’ evidente che il lavoro svolto dall’autore e dai collaboratori per la realizzazione di questo progetto è imponente: più di 3 ore di film, 3 anni di lavorazione, 500 ore di filmati aerei, 2.500 ore di girato, 2.000 intervistati, 110 riprese in giro per il mondo, e penso che meriti un’analisi diffusa ed il più ampio ed appassionato confronto tra gli spettatori, a cui quindi consiglio la visione di questo film, ed anche del citato precedente “Home”.

Recensione di DiDo