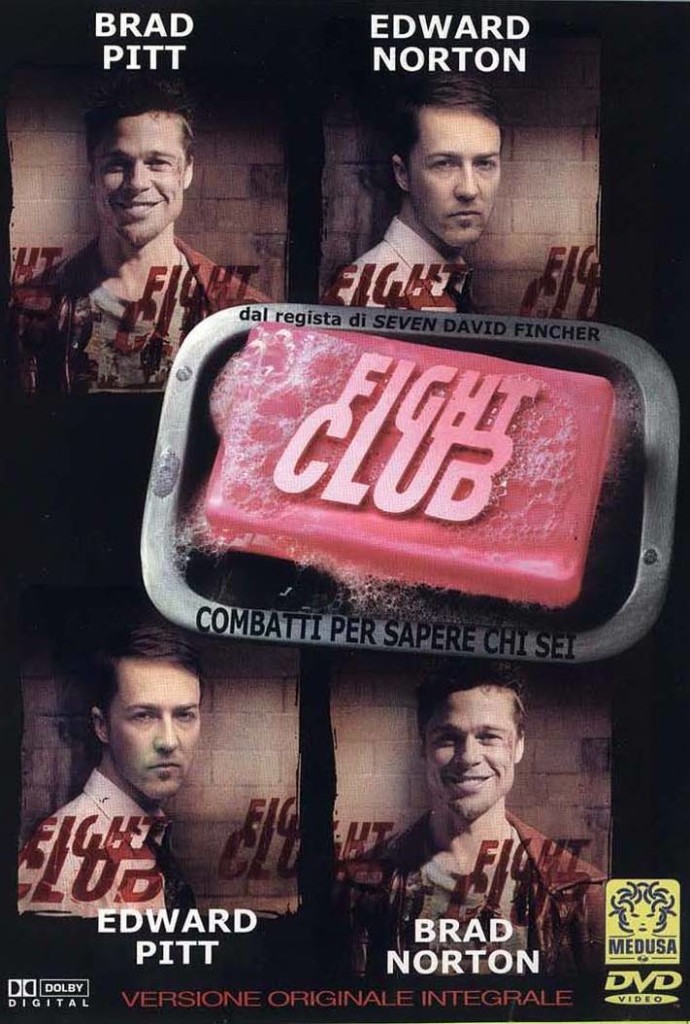

Fight Club, regia di David Fincher. Con Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Jared Leto, Meat Loaf. USA 1999 durata 139 min.

Mentre l’intera umanità si preparava ad entrare negli anni 2000, nel (poi non tanto) lontano 1999 usciva uno dei film che – con molte probabilità – ha rappresentato al meglio il “clima” delirante e frenetico di fine millennio. A distanza di sedici anni il lungometraggio in questione sa dimostrare come, all’epoca, fosse in anticipo sui tempi e di come oggi risulti perfettamente attuale nel contesto di una società sempre più globalizzata. Stiamo parlando di quel Fight Club (id.) con cui David Fincher diede vita ad un fenomeno virale, conquistando nel tempo il titolo di vero e proprio cult movie.

Mentre l’intera umanità si preparava ad entrare negli anni 2000, nel (poi non tanto) lontano 1999 usciva uno dei film che – con molte probabilità – ha rappresentato al meglio il “clima” delirante e frenetico di fine millennio. A distanza di sedici anni il lungometraggio in questione sa dimostrare come, all’epoca, fosse in anticipo sui tempi e di come oggi risulti perfettamente attuale nel contesto di una società sempre più globalizzata. Stiamo parlando di quel Fight Club (id.) con cui David Fincher diede vita ad un fenomeno virale, conquistando nel tempo il titolo di vero e proprio cult movie.

Tratto dall’omonimo romanzo di Chuck Palahniuk (edito nel 1996), Fight Club è la storia di un anonimo agente assicurativo automobilistico (Edward Norton) incastrato tra le maglie del suo lavoro (che lo porta da una parte all’altra degli States) e della sua vita vuota e frustrante, in cui è più importante l’apparire che l’essere. È il suo “stile” di vita lo porta a soffrire di una costante insonnia, dalla quale trova sollievo esclusivamente frequentando gruppi di sostegno per malati gravi. L’esistenza del protagonista prende una svolta imprevista nel momento in cui conosce due insoliti personaggi: Marla Singer (Helena Bonham Carter), ragazza ambigua e sbandata e Tyler Durden (Brad Pitt), carismatico e sui generis produttore e venditore privato di saponette. Ed è proprio Tyler ad offrire ospitalità all’anonimo protagonista quando, per ragioni oscure, il suo appartamento da uomo in carriera esplode. Vivendo a contatto con Tyler, il protagonista inizia a cambiare stile di vita, epurando la propria esistenza dal superfluo. Questo cambiamento, unito alla mente mefistofelica di Tyler, porta i due a fondare il Fight Club (dell’omonimo titolo), luogo di ritrovo per pochi eletti in cui, una volta a settimana, il lavoro, la carriera e le proprie esistenze vengono messe da parte per combattere e per (ri)trovare se stessi. Ma ciò che il protagonista non sa è che dietro al club si nascondono ben altri piani più devastanti e che dietro Tyler si cela un’altra identità…

Sarebbe semplice relegare Fight Club al filone dei film da combattimento ma, con molte probabilità, si commetterebbe uno dei più gravi errori. Perché nelle intenzioni di Fincher (e di Palahniuk) c’è dell’altro. Fight Club non è una gratuita vetrina in cui si mette in mostra sangue, ossa che si spezzano e colpi su colpi ma un’acuta, accesa e rabbiosa critica alla vita dell’uomo contemporaneo. Consumismo di massa, tecnologia, mode sono solo alcune delle “catene” che imprigionano la maggior parte di noi in un percorso dai binari ben delineati e fissi. Specialmente oggi, in quella che potremmo chiamare società 3.0, Fight Club assume un valore ancora più di rilievo: Tyler Durden è l’archetipo dell’individuo che cerca di rompere con le convenzioni, con i dettami della società odierna. Cerca di divincolarsi, di essere fuori dalla massa “lobotomizzata” e votata a quel trend dell’essere sempre di pari passo ai tempi, pena esclusione dal “sistema”. L’anonimo protagonista, invece, è proprio il prodotto, il “figlio” che questa società dà alla vita: iperattivo, stressato, “maniaco” delle mode e dei marchi, sempre più uguale al prossimo smarrendo, così, il senso della sua esistenza e la propria identità.

Nella sequenza del combattimento tra il protagonista e Angel Face (Jared Leto), viene messa in mostra la contrapposizione tra i due protagonisti e l’insegnamento di un credo “anticonvenzionale” diffuso da Tyler: non assoggettarsi ai modelli che vengono imposti. Nel fare a pugni, nel deturpare e sfigurare un viso “perfetto”, il protagonista raggiunge il grado di ribelle contro quel suo stesso Io plasmato come un prototipo in serie (esemplare è l’affermazione che il protagonista dà a Tyler per giustificare il suo atto: «Volevo distruggere qualcosa di bello»).

Il club in cui ci si picchia non è un semplice circolo votato allo sfogo degli istinti violenti e repressi ma – al contrario – è una sorta di zona franca in cui è possibile recuperare quell’essenzialità naturale dell’uomo in quanto uomo e non “marionetta” dei processi consumisti che “piegano” sempre più il soggetto all’obbligo dell’acquisto compulsivo di qualsiasi cosa pur di equiparare e replicare lo status dei suoi simili. «Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono» declama Tyler al protagonista e massima più saggia non poteva esserci in un film che è un monito sui potenziali danni in una collettività globale e interconnessa che (in parte) ha perduto e sta perdendo il vero senso della vita.

recensione di Francesco Grano